El despertador estaba programado para sonar a las siete y media. Pero cuando oyó la alarma, hacía quince minutos que estaba dándose una ducha. Después de afeitarse, tuvo la primera sorpresa del día: Inés Pertiné, su esposa, lo esperaba levantada con un sobre que le había dejado su nieta de tres años la noche anterior. Intrigado, Fernando de la Rúa abrió el sobre y leyó en silencio: “Abu: Hoy, en este día tan esperado por vos y por todos nosotros, quiero decirte que sos el mejor abuelo del mundo y que serás el mejor presidente de la Argentina. Toda la suerte. Te ama. Sol”. La letra era de Agustina, hija del hombre que se estaba por convertir en el cuadragésimo segundo presidente y madre de la niña de pelos dorados.

Esa mañana, los argentinos volvían a las urnas para elegir un presidente. La década menemista llegaba a su fin. Era un día soleado, pero sin el fervor épico del 83, ni las grandes movilizaciones del 89, ni la incertidumbre del 95 por saber si Carlos Menem conseguiría su reelección. Los argentinos habían aprendido a votar libremente y se preparaban para despedir el milenio con otra fiesta de la democracia. Y así lo contó GENTE.

La elección presidencial y el robo de peines en el Senado

A las ocho llegó el desayuno al sexto piso de Montevideo 1632. El servicio de catering Lily of the Valley lucía exquisito: una bandeja y dos canastas con frutas, scons, tortas, tablas de quesos y fiambres, jugos y café para seis. Esa mañana De la Rúa no quería saber nada de la prensa: “Esta vez, no quiero periodistas en casa. Deseo estar tranquilo con los míos”, exigió. Damián Sánchez Rival, jefe de prensa del candidato de la Alianza, cumplió la orden a rajatabla.

Recién a las 9.15 bajó de su departamento para ir a votar. Las dos cuadras que lo separaban del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento los hizo en una camioneta Peugeot 806 gris escoltada por un patrullero de la policía Federal. Rodeado por custodios que lo apartaban de los fotógrafos, camarógrafos y periodistas, logró llegar hasta el primer piso y votar en la mesa 5497. Cuando salió perdió a Inés, que votaba en la planta baja de la misma escuela.

Después de votar se fue a rezar, no era una rareza, el doctor De la Rúa siempre fue un hombre de fe. Antes de ingresar a la iglesia Madre Admirable, sobre la calle Arroyo al 900, se cruzó a lo que era la Embajada de Israel y tocó la pared en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas al edificio de la misión diplomática de ese país y a la AMIA. Cuando regresó y entró, la misa ya había comenzado. Caminó unos pasos después de hacer la señal de la cruz, se arrodilló en uno de los bancos y rezó con los dedos de las manos entrelazadas y recién se retiró cuando el padre dijo “pueden irse en paz”.

Inés y Fernando se reencontraron en el Petit París, una cafetería en Maipú y Santa Fe, frente a la Plaza San Martín. También están el infalible jefe de prensa y Gregorio ‘El Negro’ y ‘Ñaña’ Carreras, íntimos amigos de la familia, ella fue a la primaría con Inés desde el primer día. Entre sorbos de café y agua mineral sin gas, De la Rúa contó una anécdota de sus tiempos como senador: “¡Me robaban los peines del baño! ¿Te acordás, Gregorio? Un día le dije a uno: ‘Te nombro intendente del baño’. El hombre se lo tomó tan a pecho que cuando El Negro quiso entrar para hacer lo suyo, el tipo no lo dejó pasar”.

—Inés, ¿su marido tiene un buen día o no es tan aburrido como dicen? — preguntó un cronista de GENTE.

—La verdad que Fernando tiene un día bárbaro. ¿Quién no?, mirá el sol, lo lindo que está. Pero además, de aburrido no tiene nada. Pasa que la política se toma en serio, como debe ser. Pero en casa tiene un humor muy fino, muy irónico.

A las 11.30 la pareja se trasladó al búnker para esperar el resultado electoral. Eligieron el Hotel Panamericano, a una cuadra del Obelisco, y la suit presidencial de 200 metros cuadrados fue reservada de manera exclusiva. Allí esperaban sus hijos Agustina, Antonio y Fernando frente a un televisor de 29 pulgadas viendo una final de Los Pumas. Tras la tensión de los últimos minutos del juego, el candidato se fue a otra habitación para dormir una siesta, antes leyó la Biblia. Cuando despertó, el room-service había llegado: milanesa de soja y ensalada de lechuga y tomate pare él.

El paroxismo de la victoria aliancista

Los cinco teléfonos de la suite sonaban sin parar. “Digan que hasta que no estén los resultados no pienso hablar”, ordenó. Y así fue. A las seis de la tarde la diferencia que tenía con el peronista Eduardo Duhalde, su contrincante electoral, lo daba como ganador. Estaba petrificado, estallando de silencio. Cuando se confirmó que gracias a diez millones de votos será presidente, De la Rúa, fiel a su estilo mesurado, no gritó, no saltó ni lloró. Se levantó del sillón de cuero negro y dijo: “Es hora de preparar el discurso”.

Después de abrazar y besar a Inés, sus hijos Agustina, Antonio y Fernando, y a su nieta Sol y al bebé Simón, se estrechó en un fuerte abrazo con un viejo adversario de internas que terminaban –invariablemente para él– en derrota: Raúl Alfonsín. También estaban sus espadachines políticos: Enrique Mathov, Darío Lopérfido, Cecilia Felgueras, Hernán Lombardi y Enrique Olivera. “Gracias, gracias”, repetía el presidente electo. Sobre una mesa, languidecen sándwiches de miga que nadie toca, botellas de gaseosa y champagne que nadie bebe. “Era el paroxismo de la victoria aliancista”, coincidieron en escribir los cronistas de GENTE Mariana Montini y Hugo Martin.

Para hacer el discurso se reunió con su vicepresidente electo, Carlos ‘Chacho’ Álvarez; Graciela Fernández Mejide, que ese mismo día no consiguió los votos necesarios para ser electa gobernadora de Buenos Aires, y con sus asesores. Mientras redactaban el primer bosquejo sólo permitió que le pasaran dos llamadas: primero fue Carlos Menem, después el economista Domingo Cavallo. Ambas para felicitarlo.

Ya era hora de bajar, de salir a dar la cara, lo habían elegido presidente. Lo esperaban sus correligionarios, los amigos de toda la vida, los militantes, la prensa, un país entero. De la Rúa buscó en su portafolios uno de los dos cigarros sabor café créme, lo prendió y comenzó a vestirse. Traje azul, camisa celeste y corbata morada, a cuadros. A las diez y media de la noche la fiesta de la Alianza había comenzado, desde su suit se escuchaba la multitud.

Chacho Álvarez también subió de traje y corbata al Chupetemóvil, un micro de doble piso que había sido acondicionado para la campaña. El chofer avanzó lentamente entre la muchedumbre, dio una vuelta al obelisco y se estacionó frente a miles de personas. Sobre su cabina había una suerte de balcón, donde la fórmula presidencial vencedora improvisaba pasos de baile con sus esposas mientras saludaban. Esporádicas bengalas rojas y blancas iluminaban el centro porteño, los radicales hacían notar su presencia, pero las banderas celestes y blancas hacían alusión a la Alianza.

El delicado equilibrio del poder en la joven democracia

Aquel domingo 24 de octubre, los cronistas de GENTE siguieron con sigilo y prudencia los pasos del hombre que se estaba por convertir en jefe de Estado. Lidiaron con el jefe de prensa, evadieron guardias y guardaespaldas, y evitaban que una mirada de Inés los fulmine. De la Rúa había sido claro, no quería a la prensa dando vueltas a su alrededor. Pero los enviados de esta revista lograron una extensa entrevista, que pudo haber sido de un tirón, pero terminó siendo “a los tirones”. Dos preguntas claves:

—¿Y cómo se imagina esta transición?

—Tiene que ser ordenada. Y vamos a pedir que no se aumente el gasto y que no se comprometa a nuestro gobierno.

—¿Cree que la cantidad de provincias que tiene el peronismo y, por ende, tener al Senado en contra, le hará difícil la tarea de gobernar?

—No. No tendría por qué suceder eso. Hay otros países donde se dan, dentro del pluralismo democrático, distintas relaciones de fuerzas. Además, tengo buena relación con los gobernadores.

De la Rúa ya sabía que iba a tener que comenzar su gobierno con la mayoría de las provincias en manos del PJ. Entre ellas, nada menos que la poderosa Buenos Aires, donde Carlos Ruckauf se alzó el triunfo. Tampoco tendría la Cámara de Diputados. En la máxima instancia judicial del país, la Corte menemista se mostraba inamovible. Lo que la joven democracia argentina iba a poner a prueba a partir de ese momento, no era a una persona o a un partido, sino a toda la clase política.

—¿Ya se dio cuenta de cómo le va a cambiar su vida?

—Sí, claro. En realidad, cambió desde que decidí ser candidato. Bah, desde que decidí ser político. Pero, de ahora en más me cambiará mucho.

Después, cuando la noche se hizo madrugada, los ánimos se fueron calmando. A las dos el presidente electo se fue a dormir, pero no a su departamento, la cama suit del Panamericano le resultó cómoda.

Cuando De la Rúa se asomó al histórico balcón

La democracia se fortalecía. El viernes 10 de diciembre de 1999 sucedieron cosas extraordinarias. Se cumplieron exactamente 16 años de democracia interrumpida. Noventa y cinco dignatarios extranjeros de los cinco continentes habían llegado al país para despedir a Menem y ser testigos de la asunción del nuevo mandatario, el último del milenio. A las 9:46, Fernando De la Rúa, de 62 años, juró en el Congreso ante la asamblea legislativa por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación.

En la puerta del Congreso el Cadillac 54 negro que había comprado Juan Domingo Perón un año antes de ser derrocado se encontraba listo para a trasladar a un presidente, el reloj del tablero marcaba 17.537 kilómetros recorridos. Esta vez el chofer fue Ramón Acuña y el coronel Julio Tornero estuvo a cargo de los Granaderos a Caballo que escoltaron al nuevo presidente hasta la explanada de la Casa Rosada.

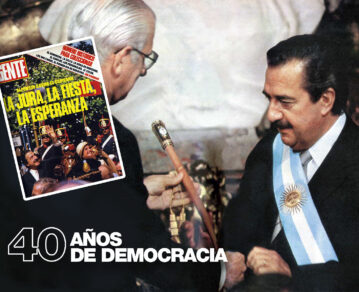

A las once menos veinte, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno desborda con casi cuatrocientas personas y en un acto sobrio, sencillo y rápido, De la Rúa recibe la banda presidencial y el bastón de manos de Carlos Saúl Menem, que dejó el sillón de Rivadavia tras dos períodos consecutivos. Era la primera vez que un presidente peronista entregaba los atributos del mando a un radical.

Aplaudido y con lágrimas en los ojos, Menem saludaba a sus colaboradores y a los empleados más próximos después de diez años y seis meses frente a la Argentina. Fue el presidente constitucional que más tiempo ejerció el poder. Su gestión, renovadora y polémica, ya era un tema para los libros de historia. Después de despedir al riojano, el flamante presidente, pese a sus rezos, cayó frente a la tentación de salir al histórico balcón para saludar a quienes festejaban en la Plaza de Mayo la buena salud de la democracia. “Vamos a trabajar para todos los argentinos. Con fe y en paz construiremos un futuro mejor para todos”, dijo frente a miles de agitadas banderas celestes y blancas.

Después del saludo a las autoridades y delegaciones extranjeras, volvió a su departamento de Barrio Norte aferrado al bastón de mando de estilo francés, que había diseñado la joyería Ricciardi, y a la banda presidencial que confeccionó la sastrería del Ejército. El edecán y los custodios no le sacaban los ojos de arriba. Saludó a unos vecinos y se fotografío con unos niños; María, de trece años, le acercó una carta con un dibujo y una leyenda: “Estamos en tus manos”. Parado frente a la puerta del edificio de Montevideo 1632, De la Rúa bromeó: “Vengo a dormir una siesta porque estoy muy cansado”. Así lo hizo durante una hora y media, aún le esperaba la Noche de gala en el Teatro Colón.

Nadie faltó a la velada. Había más de 800 invitados. Los nuevos ministros, presidentes y príncipes, amigos y familiares, empresarios y artistas, hasta bailó Julio Bocca. También estuvo Sol, esa nena de tres años que, con la letra de su madre Agustina, había pronosticado en una carta que su abuelo sería presidente.

La niña de pelo dorado presenció la asunción desde la primera fila del Salón Blanco, entró con él al despacho presidencial, salió al balcón de la Casa Rosada. Siempre a su lado. Fue la protagonista más simpática de la jornada, pero ahora estaba corriendo por el teatro preguntando: “¿Dónde está mi abu?”. Sol lo buscaba por todos lados; para ella, en ese momento, su abuelo estaba perdido. “!Venga con el abuelo!”, le dijo Fernando De la Rúa cuando se reencontraron. Así lo testimonió GENTE.

Otro anunciado final

Dos años después la gente dijo basta. La crisis económica se había agudizado, el país volvía a endeudarse, la inflación crecía junto al desempleo y a los índices de pobreza. Las señales estuvieron desde un principio, pero nadie hizo nada. Los estallidos sociales comenzaron en las provincias y el mayor escándalo sucedió en el Congreso cuando varios diputados de la oposición fueron acusados de recibir coimas para modificar las leyes y el vicepresidente renunció indignado. Lo que siguió fue peor, el presidente parecía extraviado, su zigzagueante gabinete no daba respuestas. Los días de la Alianza estaban llegando a su final.

Hubo saqueos en el conurbano bonaerense, cacerolazos en todo el país, represión y muerte. En jueves 20 de diciembre de 2001, pasadas las siete de la tarde, De la Rúa escribió, de puño y letra y en absoluto silencio, su renuncia. Cinco breves párrafos. “Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por los líderes parlamentarios”, escribió antes de despedirse: “… y pido a Dios por la ventura de mi Patria”. Tomó un sobre, guardó el original que remitiría al Congreso y se lo entregó a Virgilio Loiácono para que lo lleve.

Luego se levantó, miró alrededor emocionado, y en una sala contigua encontró a Víctor Bugge, el fotógrafo oficial de presidencia, lo tomó por el hombro y le dijo: “Venga, quiero que me haga la última foto”. En su despacho, fingió desalojar su escritorio sin mirar a cámara y luego pidió: “Mándeme una copia. La quiero de recuerdo”. El mandatario acababa de redactar su renuncia el cargo para enviársela al Parlamento. Minutos después llegó la custodia para sacarlo y le recomendaron que se fuera en helicóptero, por la terraza.

Idea y producción: Leo Ibáñez

Edición de video: Miranda Lucena

Guion y voz: Camila Bisceglia

Búsqueda de archivo: Mónica Banyik